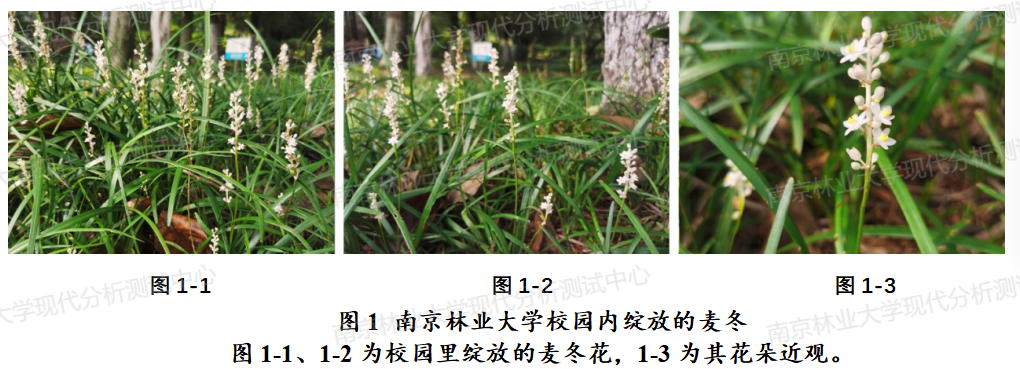

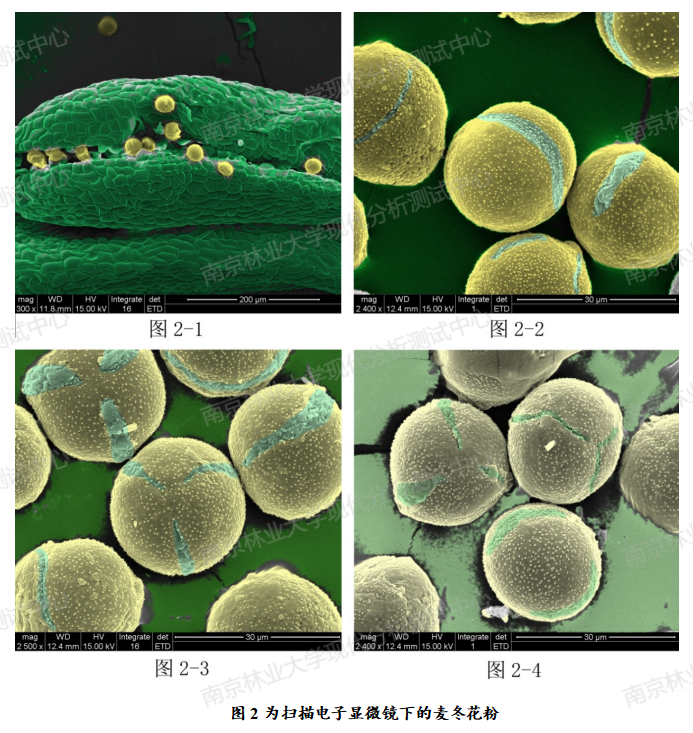

“林”的植物花粉等你一探究“镜”(第九期) 人间九月,凉风轻拂,携着信笺而来,天空云淡风轻,悠然自得。 随着九月的脚步,我们踏入了季节的轮回之门,既保留着夏日的丝丝余温,又悄然融入了秋的淡雅韵味。这样的九月,无疑是一个色彩斑斓、绚烂多姿的季节。 在南林校园的画卷里,银杏树换上了耀眼的金黄色华服,仿佛是大自然最得意的笔触;鹅掌楸的叶片也渐染秋色,缓缓飘落,如同时间的细语轻轻落下;鸡爪槭的叶子更是绿中透红,交织出初秋的独特色彩。空气中弥漫着果实成熟的馥郁芬芳,让人不由自主地沉醉其中。而在这个月份里傲然绽放的花朵,更是为这初秋的美景添上了几分别样的风情与韵味,让整个校园都沉浸在一片诗意与浪漫之中。 一、麦冬 麦冬(Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker Gawl.),百合科沿阶草属草本植物,原名麦门冬,其名源于“虋冬”,最早见载于先秦著作《山海经—中山经》之条谷山:“其木多槐、桐,其草多芍药、虋冬”,也称沿阶草、小麦冬、书带草、养神草等。 麦冬原产中国,今日本、越南、印度也有分布,它偏爱温暖湿润、雨水丰沛的气候环境,以及那略显幽静的荫蔽之地。 在古老而权威的中国首部药物学典籍《神农本草经》中,麦冬被尊为上品药材,其块根更是享誉四方的名贵中草药。 麦冬还有一个充满传奇色彩的别名——“禹韭”。相传在大禹成功治理洪水之后,他下令将剩余的粮食倾入河中,以馈赠大地。奇迹般地,河中竟因此生长出一种独特的草本植物,那便是麦冬。人们为了纪念这一善举,便亲切地称这种草为“禹余粮”。 在形态上,麦冬以总状花序展现其优雅之姿,花序上簇拥着众多花朵,它们或独立绽放,或成对依偎于苞片的腋窝之中。苞片呈披针形,尖端渐细,而花被片亦是披针形,色泽纯白或淡紫,为这味名贵药材增添了几分清新脱俗的气质。 图2为扫描电子显微镜下的麦冬花粉,图2-2、2-3、2-4分别从不同角度对单颗花粉粒进行观察。麦冬的花粉颗粒呈现近球形,而在极面观察时则呈现类三角形或球形,展现出多变的魅力。尤为引人注目的是,花粉表面分布着三个醒目的萌发孔沟,这些孔沟沿着花粉的两极方向延伸,仿佛是大自然精心雕琢的指引路径。其平均极轴长为27.11μm,平均赤道轴长为28.07μm,两者数值相近,共同构成了花粉的精致比例。此外,花粉的外壁表面被一层微细颗粒均匀覆盖,这些颗粒与密布其上的纳米级微孔相互交织,形成了一副既自然又富有艺术感的图案。 二、月季 月季花(Rosa chinensis Jacq.)隶属蔷薇科蔷薇属,乃常绿至半常绿的低矮灌木之典范。此花因四季更迭而花开不败,故得名“月季花”,亦有“月月红”、“长春花”之美誉,其自然花期悠长,自4月绵延至9月,绚烂不已。 月季之花,形态各异,单瓣轻盈,重瓣则深红如酒,与玫瑰神韵相仿。花色斑斓,以红色为主调,间或点缀着洁白、明黄、粉嫩及玫瑰红等色彩,宛如调色盘上的绚丽篇章。 中国,作为月季花的故乡之一,栽培历史源远流长,文化底蕴深厚非凡。自唐宋时期初露锋芒,至明清两代蔚然成风,直至今日,其发展与繁荣仍未见衰。月季花之药用价值,早在李时珍的《本草纲目》中便有记载,他赞誉月季能“活血通络、消肿解毒”,彰显了其独特的药用魅力。 图4为扫描电子显微镜下的月季花粉,图4-2、4-3、4-4从不同方位分别展示了单颗花粉粒的形态特征。在观察过程中,我们发现其花粉形态为球形或椭球形,其平均极轴长为21.66μm,平均赤道轴长为23.63μm,两者比例和谐,相得益彰。尤为引人注目的是,月季花粉表面清晰地刻画着三条醒目的萌发孔沟,它们自花粉的一端延伸至另一端,仿佛是自然界精心铺设的指引之路。更令人赞叹的是,花粉颗粒的外壁被一层细密而规则的网孔状纹饰所覆盖,这些纹饰均匀分布,真是巧夺天工! 三、彼岸花(石蒜) 石蒜(Lycoris radiata (L'Hér.) Herb.),乃石蒜科石蒜属之多年生草本瑰宝,亦被赋予了彼岸花、红花石蒜、龙爪花等诸多雅称。其属名“Lycoris”,源自希腊神话中那位神秘莫测的海之女神,而“石蒜”之名,则源自中国北宋时期的药学典籍《本草图经》,书中记载:“此花生于山石阴湿之地,根形似蒜头,散发独特蒜香”。 石蒜,原产于中国、日本及尼泊尔等东亚国家,它钟爱温暖的气候,既喜阳光沐浴,也能在半阴环境中悠然生长。它既能适应湿润的环境,又具备耐旱的韧性,稍许的寒冷也难不倒它。作为优良的地被花卉,石蒜以伞形花序展现其独特魅力,花朵鲜艳如火,红得热烈而深沉。 更为神奇的是,石蒜的鳞茎蕴含着药用价值,具有祛痰催吐、解毒散结的显著功效。然而,需谨记的是,石蒜全草皆含毒素,切不可轻易食用,以免中毒。 图6为扫描电子显微镜下彼岸花的花粉,图6-2、6-3、6-4分别为单颗花粉粒的不同面观。我们发现,其花粉整体呈椭球形,具远极单萌发孔沟,其平均极轴长为60.07μm,而平均赤道轴长为30.18μm,两者间的差异赋予了花粉粒独特的比例美感。在更进一步的观察中,花粉外壁表面的皱波状纹饰映入眼帘,它们略显粗糙,却又不失精致,仿佛是大自然在微观层面留下的细腻笔触。尤为值得一提的是,这些纹饰间还巧妙地点缀着极小微孔,它们虽小却密布其间,为花粉粒增添了几分神秘与深邃。尽管彼岸花的花粉在形态上或许不如其花朵那般婀娜多姿、引人遐想,但这份微观世界中的独特魅力与精细构造,却足以让人为之惊叹与沉醉。 文中用到的仪器有临界点干燥仪(英国 EMITECH K850型)和环境扫描电子显微镜(美国 Thermo Prisma E)。更多仪器介绍请扫码关注南京林业大学现代分析测试中心公众号及宣传册。 (文/杨静 狄娇 摄/杨静 审核/戴婷婷)